Siak Sri Indrapura, sebuah kesultanan yang lahir dari rahim konflik dinasti di Selat Malaka, berdiri tegak sebagai kekuatan baru yang berusaha mempreteli hegemoni kerajaan lama, termasuk Aceh Darussalam.

Didirikan oleh Raja Kecik pada tahun 1723 M, Siak bukanlah sekadar penerus, melainkan manifestasi dari upaya Kerajaan Johor untuk bangkit dari kehancuran pasca-Malaka. Keterlibatan Johor dalam perang segitiga melawan Portugis dan Aceh usai kejatuhan Malaka di tangan Portugis pada 1511 M menjadi akar yang panjang dari konflik politik ini.

Johor, yang terus berjuang mempertahankan warisan Melayu, pada akhirnya harus melihat kekuatannya terbelah, yang melahirkan Siak sebagai pusat kekuasaan baru di hulu Sungai Siak.

Dalam upayanya membangun hegemoninya, Siak melanjutkan tradisi peluasan wilayah di sepanjang Pantai Timur Sumatera. Di bawah kepemimpinan Sultan-sultan penerusnya, ambisi Siak untuk menguasai jalur dagang strategis di Selat Malaka semakin menguat, berhadapan langsung dengan klaim kedaulatan Aceh yang secara tradisional menguasai pesisir utara dan barat Sumatera.

Wilayah-wilayah seperti Asahan, Deli, dan Langkat di Sumatera Timur menjadi sasaran utama ekspansi Siak, yang berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di sana. Ini menjadi salah satu fase penting dalam sejarah politik Melayu, di mana Siak muncul sebagai kekuatan penyeimbang baru yang berusaha membebaskan wilayah dari pengaruh Aceh.

Usaha Siak untuk mendominasi tidak selalu berjalan mulus. Di pedalaman Sumatera, perlawanan lokal juga terjadi. Salah satu kelompok yang gigih adalah marga Hasibuan dari Huristak.

Perlawanan dari marga, yang pernah bersekutu dengan Aceh dan Ottoman (Si Turki) melawan Portugis ini merupakan salah satu contoh bagaimana dinamika kekuasaan tidak hanya melibatkan kerajaan besar, tetapi juga kekuatan-kekuatan lokal yang mempertahankan otonominya.

Menariknya, Kerajaan Huristak, yang berpusat di pedalaman, telah resmi bercorak Islam dan menjalin relasi, bahkan terlibat peperangan, dengan Siak.

Hubungan ini menunjukkan jalinan politik yang kompleks antara kerajaan-kerajaan Muslim di Sumatera, yang seringkali bersifat aliansi sekaligus konfrontasi.

Kekuasaan Siak mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Assaidis Assyarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (1784-1810), yang lebih dikenal sebagai Sultan Syarif Ali. Pada masa ini, hegemoni Kesultanan Siak tidak hanya meliputi seluruh Riau daratan dan Pelalawan, tetapi juga wilayah di sepanjang Pantai Timur Sumatera seperti Asahan, Deli, Langkat, Temiang, dan Bedagai, bahkan menjangkau bagian selatan Aceh seperti Barus dan Singkil. Inilah masa kebesaran politik Kesultanan Siak Sri Indrapura, sebuah kerajaan maritim yang tangguh.

Namun, pengakuan kekuasaan ini harus direbut melalui darah dan air mata. Penyerangan Siak terhadap Kesultanan Pelalawan adalah salah satu episode paling dramatis. Penyerangan pertama terjadi sekitar tahun 1806, dipimpin oleh Sayyid Usman Syahabuddin. Pasukan Siak, yang berlayar melalui Kuala Kampar, berhadapan dengan benteng pertahanan Pelalawan yang terkuat di Kuala Mempusun, tepat di hilir Pelalawan.

Benteng di Mempusun itu dipersiapkan dengan matang, dilengkapi dengan meriam, dan lebih cerdiknya lagi, di atas Sungai Kampar telah dilintangi batang-batang kayu besar yang diikat dengan rantai besi, disusun dari seberang sungai untuk menghalangi perahu dan sampan Siak mudik ke hulu.

Serangan pertama ini berhasil dipatahkan oleh pasukan perang Kesultanan Pelalawan. Pasukan Siak dipukul mundur dan bahkan mengalami kerugian signifikan.

Salah satu kapal pasukan Kesultanan Siak yang tenggelam adalah kapal "Beram" atau "Baheram", yang ditumpangi oleh Sayyid Usman Syahabuddin sendiri.

Tempat tenggelamnya kapal ini bahkan diabadikan oleh penduduk sekitar dengan nama "Teluk Beram". Dengan kekalahan telak ini, untuk sementara penyerangan terhadap Kesultanan Pelalawan pun dihentikan, meskipun tekad Kerajaan Siak untuk menaklukkan Pelalawan tetap membara.

Ambisi Sultan Syarif Ali tidak terbatas di Sumatera. Beliau juga memimpin ekspedisi ke timur, melancarkan serangan terhadap Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat. Siak berhasil menaklukkan ibukota Sambas, meskipun tidak diduduki secara permanen.

Kemenangan ini meninggalkan jejak budaya dan politik; di Sambas kini masih ditemukan perkampungan bernama Kampung Siak. Sebagai tanda takluk, Sambas diwajibkan membayar upeti tahunan kepada Siak berupa bunga perak. Bukti fisik kekuasaan ini pun dibawa pulang, di Siak masih terdapat barang-barang dari Sambas seperti piring, senjata, dan juga kesamaan antara Tenunan Siak dengan Sambas.

Meskipun Siak mencapai puncak kejayaan yang luar biasa dan berhasil menggeser dominasi Aceh di beberapa wilayah kunci Sumatera Timur, nasib akhir kesultanan ini terikat oleh kekuatan yang lebih besar. Seiring dengan peningkatan pengaruh kolonial Belanda (Hindia Belanda) di Selat Malaka pada abad ke-19, posisi Siak semakin dilematis. Kekuatan Siak, yang sebelumnya berhasil mempreteli kekuasaan Aceh dan menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, akhirnya harus tunduk pada Traktat Siak pada 1 Februari 1858.

Perjanjian kontroversial tersebut memaksa Sultan Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas wilayahnya, termasuk wilayah taklukannya di Sumatera Timur. Praktis, Asahan, Deli, dan Langkat yang selama ini berada di bawah hegemoni Siak, kini diserahkan kepada kontrol Belanda.

Traktat ini mengakhiri masa keemasan politik Siak dan menandai bergesernya kendali atas jalur perdagangan penting di Sumatera Timur dari tangan penguasa Melayu ke tangan kolonial. Ini merupakan akhir yang ironis bagi sebuah kerajaan yang lahir dari perjuangan melawan dominasi kekuasaan lama, namun harus menyerah pada kekuatan kolonialisme modern.

Paska Kemerdekaan Indonesia

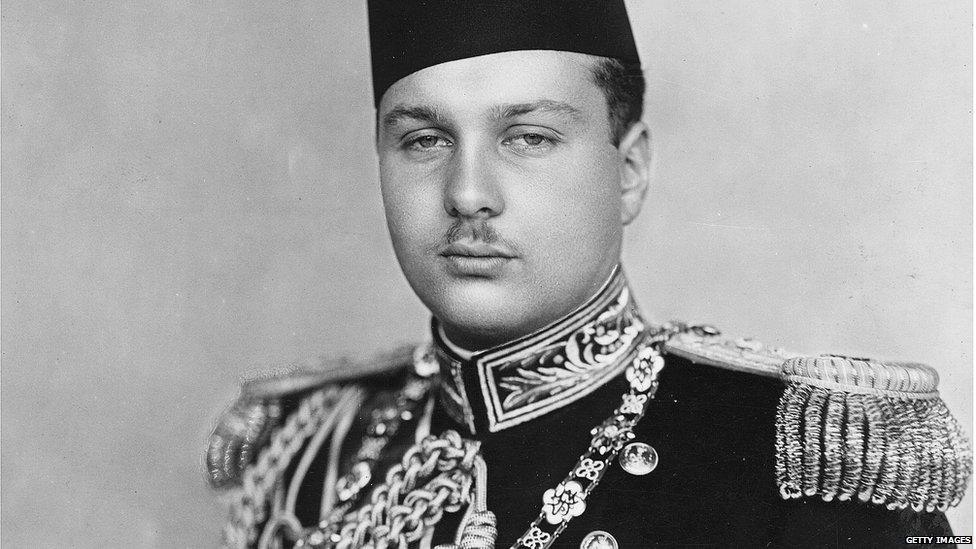

Sultan Syarif Kasim II dari Siak Sri Indrapura dikenal sebagai salah satu tokoh bangsawan Melayu yang memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada masa-masa awal setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, beliau menjadi simbol kebesaran hati kaum bangsawan Nusantara yang rela melepas kekuasaan demi persatuan bangsa. Di saat banyak kerajaan masih bimbang menentukan sikap terhadap republik yang baru lahir, Sultan Syarif Kasim II justru menjadi yang pertama menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Soekarno–Hatta.

Sebagai bukti kesetiaan dan semangat nasionalismenya, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan sumbangan sebesar lebih dari 13 juta Gulden Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Jika dikonversi dengan nilai saat ini, jumlah tersebut setara dengan lebih dari Rp1 triliun. Dana besar ini digunakan untuk menopang keuangan negara yang baru berdiri dan membantu pembentukan lembaga pemerintahan serta militer di masa awal kemerdekaan. Sumbangan itu tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga emas, perhiasan kerajaan, dan sumber daya berharga lain yang dimiliki Kesultanan Siak.

Lebih dari sekadar memberikan harta, Sultan Syarif Kasim II melakukan langkah monumental: membubarkan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Keputusan ini menandai penyerahan penuh kedaulatan kerajaan kepada Republik Indonesia, menjadikan wilayah Siak secara resmi menjadi bagian dari NKRI tanpa melalui perang atau tekanan politik. Tindakan ini menunjukkan pandangan jauh ke depan seorang pemimpin yang memahami pentingnya persatuan bangsa di atas kepentingan dinasti.

Sumbangan dan sikap patriotik Sultan Syarif Kasim II menjadi inspirasi bagi banyak kerajaan di Nusantara untuk mengikuti langkah serupa. Dukungan dari istana Siak memperkuat legitimasi pemerintahan republik muda yang masih berjuang menghadapi ancaman kolonial Belanda dan sekutu-sekutunya. Tindakan beliau turut memperkokoh semangat persatuan di kalangan masyarakat Melayu dan Riau, menjadikan daerah tersebut salah satu benteng kuat perjuangan diplomasi Indonesia di Sumatera.

Atas jasa dan pengorbanan luar biasa itu, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Syarif Kasim II pada 6 November 1998. Namanya kini diabadikan di berbagai tempat, termasuk Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Warisan perjuangannya bukan hanya berupa harta yang diserahkan, tetapi juga teladan keikhlasan dan pengabdian seorang raja yang memilih menjadi bagian dari rakyat demi tegaknya kemerdekaan Indonesia.

Baca juga:

https://www.facebook.com/share/p/17CKYbDD6N/